{in „Baustellen-Besichtigung“}

Wortfelder und Semantische Netze (↓)

– Ein besonders

kompakter ‚Wissensträgertyp‘

Index für hoch-abstrakte Begriffe mit Szenen- und Datei-Zuordnung

=======================================================================

– Entwurf aus der Website zum »Unterfangen Weltpuzzle«® -- https://kognik.de

Online-Zugang: Home; Sitemap; Dateien-Übersicht; Glossar; Tipps & FAQs

Offline-Version: Home; Sitemap; Dateien-Übersicht; Glossar; Tipps & FAQs

Home

--> Puzzle WELT --> Abbildungsseitiges --> Wissensträgertypen --> Assoziation

--> punktuell

zitierbar als:

https://kognik.de/ONLINE/buchtop/wortfelder.doc

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

{in Zugehörigkeits-Andeutungen zunächst}

Wortfeld: Weltausschnitte

+ deren Aktivierung; Separierbare: „Tortenstücke“; Konzepte / Konzept-Orientierung;

Wissbarkeitslandschaften; Kodifizierung; „Super-Stützstellen“ [1]; Wissbarkeitsszene;

Wortfeld („Semantic field“ / „Champ

Sémantique” / …); Platzhalter im Raum; Wissensbasis; Begriffe in Hülle und

Fülle; Kontingenz; „Hashtagwesen“ (↓) ; Das

„Begriffsinventar“ ≠ Das „Wortrepertoire“; Evolution der Kategorien; als

Verknüpfungs-Merkmal: schlicht die: „Zugehörigkeit zum Wortfeld“ als GANZEM (↑) ; #Me_Too versus: #Not_You; Netzwerktyp:

„Der Gewinner bekommt sie alle.“ (↑) ; Lokale Hubs (↑) ; als lokal

verstreute „Brotkrumen“; „Anlupfbare / Angelupfte Vorstellungen“; Lexeme;

(jeweils) hervorgehobene Gemeinsamkeit; Gemeinsame „Ausrichtung im Kognischen

Raum“; Streubreite (↓)

; Klassenzugehörigkeit; Ontologien

der Informatik; Der Begriffsapparat; Wortgebrauch; Begriffsvervielfältigung; Das

(jeweilige) Sprachspiel; „Anker“ im Gehirn; Vokabular; Terminologie; Unterschiedliche

Vertrautheit; Konnotation; Nebenbedeutung; Die (so eng begrenzte)

‚Guckloch‘-Kapazität; Suche; Navigation; Schlüsselwörter; Fachausdruck; Sammelbegriff;

„name dropping“; Wortschwall; (noch) „ohne Grammatik“; Wörterwolke

(↓)

; Jargon; Kognische Stützstellen; verwandte

Begriffe; Lokale Schlagwörter; Der ‚Einzel-Platsch‘; Streuung; Spritzmuster (↓) ; Angepeilter

Kontext; Schlagwortwolken; Evozierte Panoramen; Abstrakta; Fallunterscheidungen

(↓)

; Netzwerk-Knoten; Kondensationskerne; ‚Tröpfchenbildung‘ im

»Kognischen Raum«; Das „Mentale Lexikon“ des Individuums (je nach Lebensalter /

Bildungsstand / Weltbild / ...); Begriffliche Bereiche; Aufschlüsselung (↓) ; Bedeutung

+ deren schrittweise Ausdehnung; Begriffsverband; Zusammenwachsen von Begriffsräumen;

Metapher-Familien; Indexikalische Ausdrücke + Indizes; Der „Zettelkasten“ (↓) ; Kartierung

der Wissbarkeiten; Operationalität; Ausprägungsformen; Wahrnehmungsfelder; Trainierung

von: „Semantischen Netzwerken“; Attraktoren im Diskursraum / »Kognischen Raum«;

„in Lupenansicht“; Sprach- und Diskursraum; Wortliste; Der Wortschatz mit

Floskelschatz – als Netzwerk; Redundanz; Fachsprachen; (weitstreuende) „Terminologien“;

Terminologie-Datenbanken; (lokal unifizierender) „Thesaurus“; Global-Thesaurus

versus: Mikro-Thesauren; sachdienlich als ‚Stimulusware‘ (gedacht /

angeboten); Inspirationshilfe; Stimulusware; Konventionen der Sprachverwendung;

semantisch benachbart sein; Einheitlichkeit (oder nicht); Fragbarkeit; Fragebogen

+ Antworten; Vereinfachung; Hilfskonstrukte; Puzzlesteine; Stichwörter; Semantische

Netze; Semantische Priming; Bahnung – im jeweiligen „Priming-Bad“; Stichwortartige

Gebietsüberdeckung; deren (zufällige / geänderte) Reihenfolge; Die jeweils

zuständigen / im Gehirn aktivierten Bereiche; (als Wortmenge) unvollständig

sein (↓)

; Restunschärfe; „Weiße Flecken“; ‚Pseudoplatz‘; ‚Raumaufspannung‘;

Lokale Anlupfung im Gesamt-Netzwerk; entsprechende Vorfilterung des

Sprachschatzes; Trojanische Einschleusbarkeit; (mögliche / aufdringliche /

verpasste) Assoziationen; Assoziative Strukturen; Cluster; Auflösungsgrad;

Synonyme; Spannungsfeld; Spezialistentum; (wechselnde) Aspekte; Relevanz;

Unwichtigkeit; Wortfelder als Schocker; Angetroffene: „Komplexität“;

All-unifizierender Megathesaurus; Richtiges Aufsagen; Hervorkrempelei + Wegkrempelei;

Tabus; Sudelbuch; Fettnäpfchen; Mehrsprachigkeit / multilingual; Übersetzungsarbeit;

Das „Wegknipserei“-Szenario (als Strategie); „Grimmsches Wörterbuch“ & Co.

(auch diejenigen all der anderen Sprachen + Zeiten); Die „Schatzkammer“ der /

des: <... + ...>; ungeordnet versus: vorgeordnet; Konfiguration; „Mind

Mapping“; standardisiert (oder nicht); …

{usw.

usw.!}

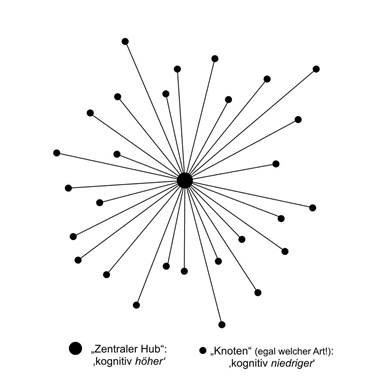

Jedem Wortfeld sein eigener hochabstrakter „Zentraler Hub“!

Vgl. aus der lokalen kognitiven Nachbarschaft: \in Grundunterscheidung: ‚Das Originalseitige‘ ˄ versus: ‚Das Abbildungsseitige‘ ˅ ; \‚Vielheit‘ innerhalb der im »Original WELT« – dort unabänderlich – angetroffenen: »Einsheit«; \„Platzhalterwesen“ – im »Kognischen Raum«; \(bloße) „Zugehörigkeit zum gerade gemeinten GANZEN“ – ein Merkmal nach innen / kognisch unten zu; \„Kontingenz-Bewältigung“; \Prinzipgrafik: „Zugehörigkeits-Hub“ – in Draufsicht; \Das „Wegknipserei“-Szenario der KOGNIK; \Das ‚Zentrifugier‘-Paradigma; \zur: ‚Kognischen Thermodynamik‘; \Das ‚Guckloch‘-Paradigma der KOGNIK; \„Verzweigungen“ + „Abzweiggelegenheiten“ – im »Kognischen Raum«; \Phänomene bei der: ‚Verschiebung einer Froschaugenlinse‘ vor einem originalseits fest-ausgewählten Hintergrund; \Wissensträgertyp: „Verbale Sprache“ – ihre Sequentialität in der Kommunikation; \„Bedeutung“ – von Wörtern + Symbolen; \zur ‚Stimulusware‘ + ihrem Wirkprinzip; \Das „Anlupf“-Szenario der KOGNIK; \zur ‚Aus- und Einrollbarkeit‘ der Diskursraumdimensionen, Merkmale, Fragen, Relationen, Potentiale + Richtigkeitskriterien; \‚Raumgreifung‘ – im vorhandenen „Puzzlesteinmaterial“ + im »Referenzideal der Abbildung der WELT«; \allerlei an ‚Wissbarkeitsszenen‘; \zum »Fingerabdruckwesen im Kognischen Raum«; \„Originaltreue“ – als Richtigkeitskriterium bei Bedarf; \„Netzwerktheorie“ + Hubwesen – \Prinzipgrafik: „Zentralisiertes Netzwerk“ – in Draufsicht; \Überblicksgrafik {Rohentwurf}: Der »Nabel der Welt« – in seiner Draufsicht; \Wirkprinzip: ‚Trojanische Einschleusung‘ von Richtigkeits- / Falsch- / Neben- / Fantasie-Aspekten ; \\allerlei an „Auflistungen“ aus dem »Unterfangen Weltpuzzle«; all die Arten von „Reduktion“; \„Orthogonalisierung“ + „Ockhams Rasiermesser“; \„Terminologie“-Arbeit – als solche; \Zufallsauswahl + Abstraktionskegel: „Textwesen“; \...; \...

Literatur: ...; \\Wiki: „Semantisches Priming“; \\Wiki: „Semantisches Netz“; \\Wiki: „Lexem“; \\Wiki: „Tausend Deutsche Redewendungen“; \\Wiki: „Schlagwortwolke“; \…

=======================================================================================

N. B.

Der „mickrigen“ Zweidimensionalität

der Zeichenfläche von Papier und Bildschirm halber

versuche ich in den ‚Wortfeld-Beispielen‘ gar nicht erst

zwischen den Schlagwörtern irgendwelche „Verbindungslinien“ einzutragen.

Die Nennungen / Knoten bleiben dort absichtlich ungeordnet!

Ihr Zusammenhang untereinander ist

letztlich

der Innere

Zusammenhalt des jeweiligen ‚Weltausschnitts‘

bzw. dessen »Abstraktionskegels«:

Dort per ‚Kognitivem Guckloch‘ durchzoombar + durchschwenkbar

+ (auch) ‚Finiten

Elementen‘ ähnlich

als „Gerichtetes Netzwerk“ mit dem Trenngrad = 1 bzw. 2 darstellbar.

Noch ohne: „Peanuts“, „Details“ und all die „Individualitäten“ also.

Alle Schlagwörter im „Wortfeld“

werden

– als ‚Ding-an-sich‘-Nennungen

–

ausgewählt bzw. sind ‚diskurs-räumlich so zu platzieren‘:

Speziell im „Oberem Bereich“ des für ihr jeweiliges Thema zuständigen »Abstraktionskegels«.

Zeichnerisch „weit oben“ also in dessen

Seitenansicht!

Bzw. in dessen „innerem“ Bereich,

falls dieser gerade in seiner Draufsicht betrachtet wird.

– [\zur ‚Ansteuerung der Dinge‘ – im »Kognischen Raum«; \Die Palette der: ‚W-Fragbarkeiten“; \„Die Draufsicht“ versus: „Die Seitenansicht“ – pro einzelnem »Abstraktionskegel«; \Das ‚Fächer‘-Paradigma für den LEGE-Raum des »Puzzles WELT«; \Erinnerung an die Gestalt + Struktur des im »Unterfangen Weltpuzzle« entdeckten: „Gedankengebäudes“!; \...]

Doch auch diese obersten bzw.

innersten Bereiche wären

mitsamt der jeweiligen ‚Kognisch-kartografischen Planquadrate‘ / ‚Plankegel‘,

(vom lösungs-gemeinsamen ‚Kegeltop‘ her ausgehend)

erst einmal passend ‚auszurollen‘:

Um ‚im Abbildungsseitigen‘ für sie überhaupt

„den Platz zu schaffen“.

‚Raumgreifend‘ + ‚Originalgetreu‘ genug!

Ein ‚Wortfeld‘ funktioniert – jedes

für sich – wie ein „Hub“ im großen

„Netzwerk des Sprachschatzes“ bzw. in der „Vereinigungsmenge der Wissbarkeiten

der WELT“.

Mit entsprechend (nur) erster ‚Ausrollung der lokalen Details‘.

– [\zur – abbildungsseitigen! – ‚Aus- und Einrollbarkeit‘ der Diskursraumdimensionen, Merkmale, Kontexte, Probleme, Fragen, Relationen, Potentiale, ... + Richtigkeitskriterien; \„Einroll“-Übung – bei einem Wortfeld (aus ca. 1.000 Einzel-Posten); \...; \...]

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

‚Zentraler Hub‘ – in Draufsicht

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

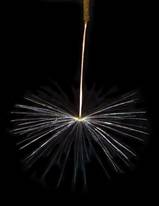

Der ‚Zentrale Hub‘ – in Seitenansicht

Der einzelne „Pusteblumen-Same“ – als Metapher für dessen Aussehen in Seitenansicht

– [\Foto: „Der Samenstand einer Pusteblume“; \Bildserie: „Löwenzahn“ – als Metapher für das wechselnde „Aussehen“ + für den „Inhalt“ des: »Punkts, der sich teilen lässt«; \„Selbstähnlichkeit“ – im »Kognischen Raum«; \...]

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[\Das „Anlupf“-Szenario der KOGNIK; \Dateiordner-Auszug mit einem erstem Allerlei an: „Wortfeldern“ – (im »Kognischen Raum« allesamt so wie oben aussehend!); \Glossar zur KOGNIK; \...]

**********

Aus fremder Feder:

„<Dieser>

Zielsetzung wird mit Sicherheit eine Vorgehensweise gerecht, die nicht, wie das

Lexikon, am Vollständigkeitsideal gewissenhaft verwalteter Wortlisten

ausgerichtet ist, sondern an der Vorstellung, dass der „Semantische Raum“ der

Alltagsbegriffe eine relativ übersichtliche „Geografie“ aufweist, gleich einem

Globus oder einem Atlas, nur dass dessen „Landkarten“ aus Wortfeldern

ähnlicher Bedeutung bestehen“.

–

[Peter Orlik: „Sprachspiele und Lebensformen“, S. 391 – dort zum Thema:

„Wissenschaftliche Menschenkenntnis“]

– [\Der ‚Wissensträgertyp‘: „Verbale Sprache“ (hier: Die Alltagssprache); \„Stützstellenwesen“ + Näherungstechnik im Kognischen Raum; \„Selektion“ – als solche; \Wissensträgertyp: „Hierarchie“ – Alphabetische Ordnung; \Der ‚Diskurs-+ LEGE-Raum‘ als solcher + \seine jeweilige ‚Aufspannung‘; \„Wissbarkeitslandschaften“ – als ‚Wissensträgertyp‘; \Das ‚Durchzoombarkeits‘-Paradigma der KOGNIK + \damit eng korreliert: Die ‚Ein- und Ausrollbarkeit‘ der Diskursraumdimensionen, Merkmale, Fragen, ... + Richtigkeitskriterien; \zum klassischen „Landkarten- und Atlaswesen“; \Prinzipgrafik: „Stapel von Landkarten mit abnehmendem Auflösungsvermögen“ (zu einem zuvor fest-umrissenen ‚Weltausschnitt‘!) – in Seitenansicht; \‚Wissensträgertyp‘: »Abstraktionskegel« + „Unifizierung“; \„Arbeitsvision“ des »Unterfangen Weltpuzzle«: Der ‚Kognische Universalatlas‘; \... --- \zum Allerlei an: „Wortfeldern“; \‚Nachbarschaftsbeziehungen‘ im »Kognischen Raum« (natürliche + künstliche); \zur „Orientierung“ – in all den Gegenden und Weiten des »Kognischen Raums«; \Das „Fadenkreuz“-Szenario der KOGNIK; \„Nutzenkomponenten“ des »Unterfangens Weltpuzzle«; \...]

*****

Phänomen

Das „Dickicht“ an wirklichkeitsfremden Begriffen und Vorstellungen: §...§

– [\...; \...]

**********

- Wortfelder, die mit

eher unangenehmen Gefühlen besetzt sind

( „Last“ / „Tod“ / „Mikrobe“ / „Dämon“ / „…“) - solche mit eher angenehmen

Begleit-Emotionen

(„Lust“ / „witzig“ / „Lob“ / „sauber“ / „...“) - ...

– [\Der »Kognitive Lebensfilm des Individuums«; \jeweils an seiner „Vordersten Front“; \als „Phänomen“ dort: Die ‚Trojanische Einschleusbarkeit‘ von Aspekten und Stimmungen; \„Poetik“ + „Prosa“; \„Psychologisches Priming“ + Gefühle und Stimmungen; \...; \...]

*****

....

– [\...]

*****

\zum ‚Knoten im LÖSUNGS-Netz‘:

„Wortfelder als solche“

·

Analog zum

„Wortschatz“ – als Tröpfchen

+ Knoten im Wissensraum:

Der „Schatz an Floskeln“ – als GANZER. [2]

– [\Das „Wegknipserei“-Szenario der KOGNIK; \zur ‚Kognischen

Thermodynamik‘; \zur

– ‚abbildungsseits‘ grundsätzlichen – ‚Kartierbarkeit des Wissbaren‘; \Spuren des »Kognischen Raums« in der „Alltagssprache“;

\...; \...]

·

...

–

[\...; \...]

*****

·

Rolle

der Wortfelder

im Rahmen des: »Unterfangens Weltpuzzle«

Als Vorsortierung von Begriffen ist das ähnlich wie im Fall des: »Unterfangens

Pappkartonpuzzle« die anfängliche Separation der 2000 dort insgesamt

vorhandenen Puzzlesteine in 16 Stück: „Quasi-eigenständiger Einzelhäufchen“.

Mit deren sich innerhalb ähnelnden Inhalten, all den nach außen zu da aufscheinenden

„Zapfen und Nuten“. Jedes Wortfeld für sich als Groß-Puzzlestein betrachtet,

als vergleichsweise eigenständige „Wissbarkeitslandschaft“.

– [\zum ‚Puzzle‘-Paradigma der KOGNIK; \Das »Unterfangen

Pappkartonpuzzle«; \„Zapfen + Nute“

– als solche; \„Wissbarkeits-Landschaften“ –

als solche; \...; \...]

·

Merkmal: Im »Kognischen Raum« sind die „Wortfelder“

gemeinsam ausgerichtet. Irgendwie passen sie als eigenständige Puzzlesteine

doch noch zusammen --- und weisen dabei allesamt zum ‚Allerobersten Top-Punkt‘

des gesuchten GANZEN.

– [\zur ‚Gemeinsamen Ausrichtung

der Puzzlesteine‘ – in ihrem jeweiligen LEGE-Raum; \Der – all-unifizierende – »Kognische Raum«; \Merkmal:

„Zentraler Hub“ sein – speziell für die Zugehörigkeit; \Auflistung von: „Wortfeldern“

+ „Wortfeldähnlichem“; \„Koordinatenangabe“ zum

‚Allerobersten Top-Punkt‘ – qualitativ; \Überblicksgrafik

{Rohentwurf}: „Der Nabel der Welt“ – in Draufsicht; \...; \...]

·

...

–

[\...; \...]